Введение

Подходы в современной неонатологии и изменения протоколов ведения недоношенных детей способствовали увеличению младенцев с экстремально низкой массой тела при рождении и, как следствие, к увеличению частоты возникновения тяжелых форм ретинопатии недоношенных (РН) [1].

Задняя агрессивная ретинопатия недоношенных (ЗАРН) – это наиболее опасная и неблагоприятная форма ретинопатии. Для нее характерно отсутствие стадийности, стремительное течение и резистентность к лечению. Это требует от офтальмологов разработки новых эффективных методов лечения этой серьезной патологии. По данным литературных источников, вероятность возникновения ЗАРН на территории России колеблется от 7 до 24 % [1; 2].

Лидирующее место в лечении патологии недоношенных детей занимает лазеркоагуляция, позволяющая блокировать ишемические зоны сетчатки, которые способствуют выбросу медиаторов ангиогенеза, но при тяжелом течении ретинопатии недоношенных эффективность лазеркоагуляции не превышает 55–77 % [3, с. 174].

Существенную роль в регулировке процессов неоангиогенеза играет эндотелиальный фактор роста – VEGF (Vascular Endothelial Growth Factor), так как недоношенные дети рождаются с незавершенным васкулогенезом сетчатки. В таком состоянии на границе васкуляризованной сетчатки и аваскулярных зон скапливаются веретенообразные клетки в большом количестве, которые являются предшественниками сосудистого эндотелия. На первой неделе жизни ребенка в сетчатке определяются высокие значения VEGF. Затем постепенно их уровень снижается, что определяется во многом парциальным давлением кислорода в крови [4]. Гипероксигенация, которую применяют в протоколе выхаживания недоношенных детей, приводит к уменьшению уровня VEGF в сетчатке и, как следствие, вызывает апоптоз клеток эндотелия и запустевания сосудов. Это все запускает процесс возникновения ретинопатии недоношенных. Увеличение гипоксии в аваскулярной зоне сетчатке приводит к увеличению уровня VEGF. Веретенообразные клетки в ответ на это активизируются и способствуют образованию грубого эндоплазматического ретикулума, а также принимают участие в секреции антиогенного фактора. Доказано, что если этот фактор продуцируется в сетчатке, то остановить патологический процесс возможно с помощью лазеркоагуляции (ЛК) за счет деструкции клеточных элементов. Но если VEGF присутствует в стекловидном теле – выполнение ЛК совершенно неэффективно [5–7].

На основании данных многочисленных исследований считается, что выполненная в ранние сроки лазеркоагуляция имеет благоприятный прогноз, при неблагоприятных исходах возможно образование грубых фиброзных деформаций заднего полюса, складок и даже отслойки сетчатки. Все эти нежелательные процессы оказывают отрицательное действие на зрительные функции недоношенных детей – развивается высокая близорукость, глаукома, в отдаленном периоде возможно развитие дистрофий сетчатки, изменения в полях зрения, снижение сумеречного зрения и т.д. [2; 8, с. 72].

С 2020 г. появились новые возможности в лечении ретинопатии недоношенных за счет применения препаратов, которые препятствуют патологическому ангиогенезу сетчатки, купируют излишнюю сосудистую проницаемость, угнетают экссудацию и способствуют рассасыванию витреальных и ретинальных геморрагий. Ингибирование VEGF можно рассматривать как перспективный метод в лечении ЗАРН [9–11]. Внедрение анти-VEGF-терапии в лечение задней агрессивной ретинопатии недоношенных в активном периоде, когда выполнение стандартных методов лечения не представляется возможным, заставляет невольно менять привычные подходы в тактике ведения недоношенных детей [12; 13]. В литературных источниках представлены данные по интравитреальному введению VEGF- препарата афлиберцепта при лечении ретинопатии недоношенных, в которых зарегистрирован положительный результат у 86 % пролеченных пациентов [14].

Афлиберцепт – это рекомбинантный гибридный гликопротеин, состоящий из связывающихся с VEGF частей внеклеточных доменов рецептора VEGF1 и рецептора VEGF2, соединенных с доменом Fc (фрагмента, способного к кристаллизации) иммуноглобулина G1 (IgG1) человека.

Цель исследования – оценить эффективность комбинированного лечения задней агрессивной ретинопатии недоношенных.

Материалы и методы исследования

Автором обследовано 6 детей (12 глаз). Гестационный возраст при рождении 24–26 недель, масса тела от 490 до 930 г. Средняя масса тела при рождении составила 638±33 г. У всех осмотренных детей в анамнезе отмечена крайне низкая масса тела при рождении, а также сопутствующие соматические заболевания: церебральная ишемия недоношенных, анемия, гипербилирубинемия недоношенных, дыхательная недостаточность.

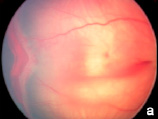

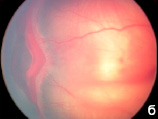

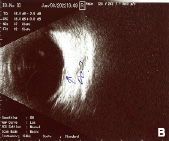

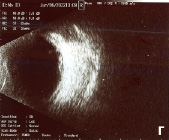

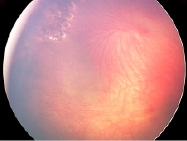

Всем обследуемым выполняли непрямую обратную офтальмоскопию, В-сканирование – «TOMEY» UD-8000 (Япония). Офтальмоскопическая картина глазного дна: наличие фибро-васкулярного вала, проминирующего над плоскостью сетчатки по всей периферии, с распространением на 3 и 2 зоны, с геморрагиями, сосуды расширены, извиты, сетчатка отечна). Данные В-сканирования: акустически прозрачное стекловидное тело, в 16 % случаев определялось утолщение оболочек стекловидного тела в наружных сегментах, что не исключает наличия шварт и локальной отслойки сетчатки (рис. 1, а–г).

Всем осмотренным пациентам был поставлен диагноз задней агрессивной ретинопатии, «плюс» – болезнь. Учитывая молниеносный характер течения ЗАРН и возможного развития тракционной отслойки сетчатки, рекомендовано не принимать выжидательную тактику, а активно противостоять патологическому процессу. Первым этапом решено было осуществить интравитреальное введение анти-VEGF препарата (афлиберцепт) на сроке 36–37 недель постконцептуального возраста (ПКВ).

Техника операции. В условиях операционной под местной анестезией (раствор алкаина 0,5 %, трехкратная инстилляция) в 4 мм от лимба через плоскую часть цилиарного тела в витреальную полость вводилось 0,05 мл афлиберцепта. Субконъюнктивальная инъекция раствора зинацефа (cefuroxime). Послеоперационный период прошел без осложнений.

Рис. 1, а, б. Офтальмоскопическая картина глазного дна правого глаза ребенка с задней агрессивной ретинопатией

Рис. 1, в, г. В-сканирование: OD переднезадняя ось 16,50 мм. Стекловидное тело: грубый тяж средней эхоплотности из переднего отдела СТ к дзн. Преретинальные шварты: в нижне-наружном сегменте. Оболочки: в области диска зрительного нерва грубая шварта (нельзя исключить отслойку сетчатки)

В 84 % случаев в связи со стабилизацией картины глазного дна достаточно было по одной инъекции афлиберцепта в каждый глаз, в 16 % необходимо было повторить инъекцию с перерывом в 1 месяц.

При осмотре пациентов уже через 10 дней была отмечена положительная динамика – отсутствие прогрессирования патологического процесса, уменьшение геморрагической, увеличение патологической извитости сосудов не отмечается. В течение 30 дней с момента инъекции выполнялась лазеркоагуляция при ретинопатии недоношенных с применением паттерн-аппликатов, которая выполнялась на офтальмокоагуляторе PASCAL-532 нм (Optimedica, США) с использованием контактной роговичной линзы VOLK. Лазеркоагуляты покрывали аваскулярные зоны сетчатки в виде матричных паттернов размером 3*3.

Энергетические параметры лазеркоагуляции: мощность излучения от 450–650 мВт, экспозиция 0,02 с, диаметр пятна 400 мк. В соответствии с протяженностью аваскулярных зон объем вмешательства составил от 1400 до 1900 лазерных аппликатов и выполнялся однократной процедурой. Количество лазерных аппликаций в среднем составило порядка 1437. Во время выполнения лазерного лечения ребенок находится под действием ингаляционного наркоза, интубации трахеи ларингеальной маской в положении на боку. Осмотр после лазерного лечения осуществляли на 10 сутки. Отрицательной динамики со стороны сетчатки не было зарегистрировано.

Результаты исследования и их обсуждение

Для стабилизации и регресса заболевания на 10 глазах (84 %) потребовалось выполнение лишь одной инъекции афлиберцепта. На всех глазах проведена паттерн- лазеркоагуляция через 30 дней. В 16 % случаев возникла необходимость повторной инъекции препарата в срок 8 недель после первой инъекции с последующей ЛК через 30 дней (рис. 2).

Послеоперационный период во всех случаях прошел без осложнений. Картина полного регресса наблюдалась уже через 1 месяц после выполненной ЛК (рис. 3).

Наблюдение за пациентами позволило оценить эффективность анти-VEGF препарата афлиберцепт. Клинический опыт автора показывает безопасность введения интравитреально препарата афлиберцепт в дозе 0,05 мл для структур самого глазного яблока.

На сроке 42–49 недель ПКВ все дети направлены в детское отделение для дальнейшего динамического наблюдения.

Рис. 2. Офтальмоскопическая картина глазного дна правого глаза ребенка с диагнозом задняя агрессивная ретинопатия после двукратной инъекции афлиберцепта после проведенного лазерного лечения

Рис. 3. OD: стекловидное тело – умеренное помутнение диффузной формы, эхогенность низкая, оболочки прилежат, в нижне-наружном сегменте уменьшение высоты локальной отслойки сетчатки (преретинальная шварта?)

Выводы

1. При отсутствии возможности выполнения лазеркоагуляции (соматический статус ребенка, выраженные изменения офтальмоскопической картины глазного дна) возможно первым этапом провести введение интравитреально инъекции анти-VEGF препаратов.

2. Применение комбинированного лечения при ЗАРН значительно повышает возможности реабилитации недоношенных детей.

science-review.ru

science-review.ru