Введение

По данным Международного агентства по изучению рака, опубликованных 17 ноября 2023 г., рак шейки матки (РШМ) является четвертым по распространенности видом рака у женщин во всем мире и занимает 2 место по смертности среди рака у женщин возрасте от 20 до 40 лет. Кыргызстан входит в группу риска по РШМ, и, по данным Национального центра онкологии и гематологии, примерно у 600 женщин, проживающих в Кыргызской Республике, ежегодно развивается рак шейки матки, причем у 300 из них болезнь заканчивается летальным исходом [1–3].

Рост заболеваемости раком шейки матки обусловлен множеством факторов: поведенческих (раннее начало половой жизни, большое количество половых партнеров и т.п.), иммунных (наличие ВИЧ). В большом количестве РШМ пусковым моментом является заражение вирусом папилломы человека (ВПЧ), а фундаментальное исследование Харальда цур Хаузена, за которое он удостоен Нобелевской премии (2008 г.), доказывает прямую связь между носительством ВПЧ 16-го и 18-го типов и РШМ [4, 5].

В Кыргызстане, как и во многих странах мира, в соответствии с Клиническими протоколами, ISO (International Organization for Standardization) и международными рекомендациями проводятся скрининги для ранней диагностики РШМ, которые благодаря стандартизованному подходу, хорошей организации скрининга, доступности к чувствительным и специфическим методам, а также просветительской работе и своевременной информированности населения очень продуктивны [4]. Однако в Кыргызстане такие мероприятия нерегулярны, проводятся в рамках международных программ или силами инициативных групп.

Современная ранняя лабораторная диагностика РШМ методически основана на двух основных подходах – цитологическое исследование мазков из шейки матки с окраской по Папаниколау и оценкой по классификации Bethesda (ВС), и молекулярно-генетическое исследование на носительство ВПЧ (с определением типа и количества копий вируса, в случае необходимости). При этом доказано, что из известных на сегодня более 200 типов ВПЧ есть группа высокого онкогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68, 73,82 типы) и низкого (6, 11, 40, 42, 44, 45, 61, 70, 72, 81, 108 типы) [5]. По данным многих литературных источников вирусы ВПЧ-16 и/или ВПЧ-18 выявлены в 99,7 % случаев при биопсии РШМ, при плоскоэпителиальных поражениях и аденокарциномах [6].

В соответствии с ВС основным вариантом предраковых поражений шейки матки является цервикальная интраэпителиальная неоплазия (Cervical Intraepithelial Neoplasia – CIN), или плоскоклеточное интраэпителиальное поражение (Squamous Intraepithelial Lesion – SIL). SIL может быть низкой (LSIL) и высокой (HSIL) степени выраженности и инвазивный РШМ (cr in city) [7]. Есть данные, что при LSIL в 10 % наблюдений происходит прогрессия только до HSIL, тогда как при HSIL у 10 % женщин через 10–20 лет развивается инвазивный РШМ [8, 9]. Особого внимания требуют пациентки с морфологическим диагнозом по ВС – атипичные клетки плоского эпителия неясного значения (Atypical squamous cells of undetermined significance – ASC-US) и атипичные клетки плоского эпителия, не позволяющие исключить HSIL (Atypical squamous cells cannot exclude HSIL – ASC-H). Женщины без каких-либо изменений при цитологическом исследовании относятся к категории отрицательные в отношении интраэпителиальных поражений и злокачественности (Negative for Intraepithelial Lesionor Malignancy – NILM) по ВС.

Таким образом, с учетом доказанной прямой связи между ВПЧ и предраковыми заболеваниями шейки матки, а также онкогенным потенциалом ВПЧ-16 и ВПЧ-18 актуальным представляется изучение распространенности этих типов в популяции женщин репродуктивного возраста в Кыргызской Республике.

Цель исследования – оценить распространенность ВПЧ генотипов 16 и 18 у женщин репродуктивного возраста в Кыргызстане и связь между выявленными генотипами ВПЧ и патологией шейки матки различной степени тяжести по данным цитологического исследования для своевременного проведения профилактических мероприятий.

Материалы и методы исследования

Провели цитологическое исследование и ВПЧ-тест у 1000 женщин репродуктивного возраста, которые ранее не обследовались. Из них составлены четыре группы: 1 гр. – 20–25 лет; 2 гр. – 26–30 лет; 3 гр. – 31–35 лет; 4 гр. – 36-40 лет.

Взятие биологического материала происходило из зоны трансформации между эндо-/экзоцервиксом специальной цитощеткой в транспортную среду (метод жидкостной цитологии) с последующим получением слайдов посредством работы на цитоцентрифуге и окраской по Папаниколау (Биовитрум, Москва). Исследование цитопрепаратов проводилось путем микроскопии с оценкой по классификации Bethesda (2014).

ВПЧ-тестирование осуществляли методом мультиплексной полимеразной цепной реакции с детекцией результатов в режиме реального времени (ДНК-Технология, Россия). Статистическая обработка проведена с использованием программы Statistica (2021).

Подсчет данных по распространенности заболеваний был подсчитан по формуле

P = Nобщ / Nинф × 100 %,

где Nобщ – общее число женщин в исследуемой группе, а Nинф – число женщин, у которых выявлен ВПЧ.

Результаты исследования и их обсуждение

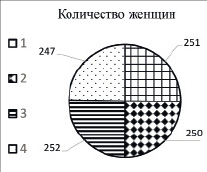

В исследование были включены женщины, которые по анализу клинико-анамнестических данных были отнесены к популяции условно здоровых: 24 женщины (2,4 %) указали раннее начало половой жизни (до 18 лет), 21 (2,1 %) – большое количество половых партнеров (4 и более), 4 (0,4 %) практиковали анальный секс. Для минимизации влияния различных физиологических факторов смешения и получения более достоверных результатов когорта обследуемых женщин имела распределение по возрастам таким образом, что каждая группа состояла практически из одинакового количества пациенток (рис. 1).

Рис. 1. Распределение обследуемых женщин по возрастам Источник: составлено авторами

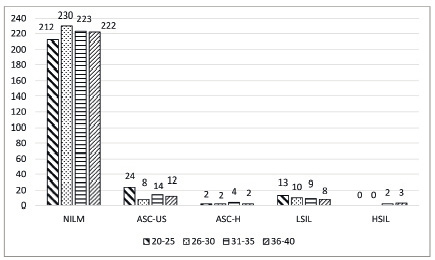

Первый этап исследования включал проведение цитологического исследования мазков из цервикального канала с оценкой по классификации Bethesda (2014). По анализу полученных цитологических заключений были сформированы 5 групп женщин: группа А (NILM) – 887 пациенток, группа В (ASC-US) – 58, группа С (LSIL) – 40, группа Д (ASC-Н) – 10, группа Е (HSIL) – 5 (рис. 2). Кроме этого, в каждой цитологической группе определено соотношение женщин по возрастам.

В результате исследования выявлена относительно невысокая частота выявления изменений в цитограммах из эпителия шейки матки. На рис. 2 видно, что 88,7 % всех обследуемых женщин, при цитологическом исследовании были отнесены к группе А и имели заключение NILM, в которой основная возрастная представленность – 26–30 лет. Группа В составила 5,8 %, где 24 пациентки были в возрасте 20–25 лет. В группу С, которая составила 4,0 % вошли женщины всех возрастов в одинаковом соотношении, но с преобладанием возраста 31–35 лет. Следует отметить, что при работе с цитопрепаратами пациенток из этой группы требовалась настороженность, так как именно среди женщин с заключением LSIL чаще всего есть вероятность обнаружения предраковых изменений. Группа Д включала лишь 1,0 % женщин, что подчеркивает редкость этого состояния. В группу Е было отнесено 0,5 % женщин, к которым должен быть особый подход, так как риск прогрессирования к инвазивной патологии здесь наиболее высок.

Рис. 2. Распределение женщин по результатам цитологического исследования и возрастам Источник: составлено авторами

Распределение женщин с положительным ВПЧ-тестом в зависимости от цитологического заключения

|

Группы |

А (N = 887) |

В (N = 58) |

С (N = 40) |

Д (N = 10) |

Е (N = 5) |

|||||

|

Количество пациенток с ВПЧ |

||||||||||

|

16+ |

18+ |

16+ |

18+ |

16+ |

18+ |

16+ |

18+ |

16+ |

18+ |

|

|

1 |

21 |

9 |

1 |

1 |

– |

1 |

– |

– |

– |

– |

|

2 |

21 |

1 |

– |

– |

– |

2 |

– |

– |

– |

– |

|

3 |

15 |

2 |

1 |

– |

3 |

– |

– |

1 |

– |

2 |

|

4 |

7 |

3 |

2 |

– |

– |

– |

2 |

– |

2 |

1 |

Источник: составлено авторами.

Следующим этапом исследования было проведение молекулярно-биологического скрининга, проведен который был методом ПЦР в реальном времени. ВПЧ-тест позволил распределить женщин когорты по наличию или отсутствию в их биоматериале ВПЧ-16 или ВПЧ-18 (таблица).

По данным исследования видно, что вирусы 16 и 18 типов имеют различную представленность в когорте пациентов в зависимости от возраста и изменений в морфологии клеток при цитологическом мониторинге. Так, положительный результат при ВПЧ-тестировании отмечен у 98 (9,8 %) обследуемых женщин, причем преобладал ВПЧ-16, который был диагностирован у 74 пациенток (7,4 %). Для оценки соотношения женщин с положительным результатом ВПЧ-теста в зависимости от возраста и цитологического заключения была составлена таблица.

Из таблицы видно, что при цитологическом исследовании 16 % женщин с положительным ВПЧ-тестом отнесены к категории LSIL; 2 % имели HSIL. Цитологическое заключение 23,2 % женщин с наличием ВПЧ характеризовалось как ASC-US, 4 % женщин с обнаруженным ВПЧ при ПЦР исследовании были отнесены к группе с ASC-H, а 69 % имели цитологическую картину NILM. В группах С и Д 14,3 % обследованных имели положительный результат на ВПЧ при исследовании методом ПЦР. Необходимо подчеркнуть, что женщины без морфологических изменений в цитологической картине отделяемого из шейки присутствуют в указанной выше структуре и показывают положительные результаты ВПЧ-теста в 8,9 % случаев, то есть у 79 пациенток.

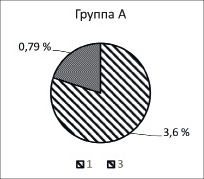

В самой многочисленной по результатам цитологического исследования группе А была выявлена максимальная распространенность ВПЧ-16 и ВПЧ-18, а наибольшее количество женщин вошли в возрастные группы 1 и 2, в которых ВПЧ-16 обнаружен у 42 пациенток. Настораживает такой факт, что у 8 пациенток из группы 1А, то есть в 3,6 % было определено носительство ВПЧ-16 и ВПЧ-18 одновременно. Также присутствие обоих типов ВПЧ было обнаружено в группе 3.А у 2 пациенток, что видно на рис. 3.

Рис. 3. Распределение женщин различных возрастных групп с нормой по цитологическому заключению, имеющих ВПЧ-16 и ВПЧ-18 по результатам ПЦР Источник: составлено авторами

В группе С, при рассмотрении таблицы, видно преобладание ВПЧ-18, который, по литературным источникам, наиболее агрессивен по течению заболевания, но встречается реже, чем ВПЧ-16, который считается более канцерогенным по частоте встречаемости в онкогенных процессах. Наличие одного из двух изучаемых типов ВПЧ обнаружено у 3 представительниц возрастных групп 1 и 2 (в возрасте от 20 до 36 лет), что указывает на потенциально высокий риск развития предраковых состояний и рака шейки матки в этой когорте.

В группах Д и Е ВПЧ-16 или ВПЧ-18 были обнаружены исключительно у женщин из третьей и четвертой возрастных групп. Это может быть следствием позднего обращения за медицинской помощью, отсутствием жалоб со стороны пациенток или явных признаков заражения ВПЧ, что подчеркивает важность дальнейшего информирования и просвещения о рисках, связанных с инфекциями ВПЧ, необходимость организации и проведения скринингов и профилактических медосмотров.

Наибольшая распространенность ВПЧ-16 и ВПЧ-18, которая составляет 35,85 женщин на 1000 обследуемых, наблюдается в возрастной группе 20–25 лет. Отметим, что 98,7 % процентов представительниц этой группы отнесены к категории А, то есть NILM при цитологическом исследовании. Вероятнее всего это связано с более активной половой жизнью и меньшей иммунной защитой, а также не исключает, что часть молодых девушек не получали или отказались от вакцинации.

С возрастом частота выявления ВПЧ-16 и ВПЧ-18 снижается, но в когорте появляются женщины с изменениями в цитологической картине ASC-UC, LSIL, ASC-H и HSIL. Распространенность ВПЧ-16 и ВПЧ-18, которая составляет 12 женщин у представительниц возрастных групп 3 и 4, может свидетельствовать о естественном иммунном ответе организма, что подтверждается научными данными последних лет.

Стоит отметить, что атипия и дисплазии, в группах цитологического исследования В и С, которые встречаются в 2,7 % в молодых возрастных группах 1 и 2, не всегда имеют ассоциацию с ВПЧ-16 или ВПЧ-18. Тяжелая дисплазия, в группах по цитологии Д и Е, чаще выявляется в старших возрастных группах (3 и 4), что может быть связано с длительным персистированием вируса в организме, слабым иммунным ответом, недавним заражением или другими факторами.

Заключение

Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что 88,7 % из обследованных женщин репродуктивного возраста, проживающих в Кыргызстане, имеют цитологическое заключение «без патологических изменений». У 7,9 % женщин из этой когорты обнаружено присутствие вирусов папилломы человека типов 16 и/или 18, которые больше распространены в возрастных группах от 20 до 25 лет, где доминирует 18-й тип. Второй пик распространенности отмечен у женщин в возрасте от 31 года до 35 лет, где преобладает ВПЧ-16.

Следовательно, во всех регионах Кыргызстана необходимо организовать, а там, где они уже проводятся усилить скрининговые программы для молодых женщин с целью раннего выявления ВПЧ и предраковых состояний, активнее проводить информационные мероприятия по вакцинации. В старших возрастных группах важно, в соответствии с клиническими протоколами и международными рекомендациями, проводить регулярный мониторинг пациенток с выявленными дисплазиями, особенно при наличии ВПЧ-16 и ВПЧ-18.

science-review.ru

science-review.ru