Введение

Анемия у детей раннего возраста представляет собой одну из наиболее значимых медицинских и социальных проблем в педиатрической практике. Данное состояние характеризуется снижением уровня гемоглобина и/или числа эритроцитов, что приводит к гипоксии тканей и нарушению биохимических реакций основных процессов организма человека [1]. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), анемия затрагивает до 40 % детей в возрасте до пяти лет, особенно в странах с низким и средним уровнем дохода [2, с. 143]. В последние годы наблюдается рост частоты данной патологии и в экономически развитых странах, что обусловлено изменением пищевых привычек, дефицитом железа и других микроэлементов, а также рядом хронических заболеваний [3].

Основные причины развития анемии в детском возрасте включают алиментарный дефицит железа, витамина B12 и фолиевой кислоты, врожденные аномалии кроветворной системы, хронические воспалительные процессы, а также повышенные потребности организма в период интенсивного роста [4]. Анемия, развивающаяся в первые годы жизни, оказывает значительное влияние на когнитивное и физическое развитие ребенка, что делает раннюю диагностику и коррекцию данной патологии крайне важной задачей [5].

Важную роль в диагностике и мониторинге анемии играют биохимические маркеры. Они позволяют не только оценить наличие и степень тяжести анемического синдрома, но и провести дифференциальную диагностику его причин [6, с. 347]. Наиболее значимыми среди них являются уровень ферритина, как маркера «депо» железа в организме, трансферрина, отражающего транспорт доступного железа, и гемоглобина, характеризующего уровень кислородной емкости крови. Использование этих показателей в клинической практике способствует своевременному выявлению нарушений, что особенно актуально для предотвращения осложнений анемии [7].

Несмотря на достигнутые успехи в диагностике анемии, остаются нерешенными вопросы, связанные с ранним выявлением латентных форм дефицита железа, повышением чувствительности и специфичности лабораторных тестов, а также их доступностью в условиях повседневной педиатрической практики [8]. Изучение современных подходов к применению биохимических маркеров в диагностике анемии у детей раннего возраста представляется актуальным и значимым для повышения эффективности медицинской помощи детям [9].

Цель исследования – проанализировать роль биохимических маркеров в диагностике анемии у детей раннего возраста, выявить их значимость для раннего обнаружения патологии и оценить перспективы применения в клинической практике при сочетанной лабораторной диагностике патологии.

Материалы и методы исследования

Для исследования был проведен анализ научной литературы, опубликованной за последние 10 лет, с акцентом на биохимические маркеры анемии у детей раннего возраста. Источники включали статьи из баз данных PubMed, Scopus, Web of Science и РИНЦ. Поиск проводился в период с 2013 по 2023 г. с использованием ключевых слов «анемия у детей», «биохимические маркеры», «гемоглобин», «ферритин», «трансферрин», «общий железосвязывающий потенциал» и «дети раннего возраста». Всего было проанализировано 116 источников, из них 25 включены в итоговый список литературы. Основное внимание уделялось уровням ферритина, трансферрина, гемоглобина, а также общему железосвязывающему потенциалу сыворотки крови.

Критерии отбора: включались работы с данными о чувствительности и специфичности маркеров, исследования с выборкой ≥ 50 чел., статьи, посвященные диагностике анемии у детей до 5 лет. Исключались публикации с недостаточными данными или фокусом на взрослую популяцию. Методы анализа: изучались подходы к интерпретации биохимических анализов, использование референсных значений, а также современные методы, такие как хемилюминесцентный и иммуноферментный анализ.

При проведении анализа руководствовались современными принципами подготовки систематических обзоров в соответствии с протоколом Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA) [10]. Результаты обобщались с помощью описательной статистики. Данный подход позволил выделить наиболее информативные биохимические маркеры для диагностики анемии в педиатрии.

Результаты исследования и их обсуждение

На основании проведенного анализа выявлены ключевые биохимические маркеры, которые имеют первостепенное значение в диагностике анемии у детей раннего возраста. Рассмотрение их диагностической и прогностической ценности позволяет сформировать теоретическую основу для разработки более точных и чувствительных методов выявления данного состояния [11].

Ферритин, как один из центральных маркеров, отражает уровень запасов железа в организме. Его значение особенно важно для диагностики латентных форм дефицита железа, которые не сопровождаются клиническими симптомами. У детей раннего возраста, особенно в первые месяцы жизни, уровень ферритина тесно связан с запасами железа, накопленными во внутриутробном периоде. Нормальные показатели ферритина в этой возрастной группе варьируются в пределах 30–100 мкг/л [12]. Снижение уровня ниже 15 мкг/л позволяет диагностировать железодефицитное состояние, даже при нормальном уровне гемоглобина. Однако ферритин является острофазовым белком, и его уровень может быть повышен при воспалительных процессах, что существенно затрудняет интерпретацию результатов. Таким образом, для повышения точности диагностики рекомендуется оценивать ферритин в сочетании с другими маркерами [13].

Трансферрин, белок, ответственный за транспорт железа, также важен в диагностике анемии. Повышение уровня трансферрина, особенно в сочетании с низким коэффициентом насыщения (< 16 %), указывает на дефицит железа. Это связано с компенсаторным увеличением синтеза в условиях недостатка железа. При этом нормальные значения коэффициента насыщения трансферрина составляют 20–45 % [14]. Снижение данного показателя часто сопровождает железодефицитную анемию и позволяет диагностировать ее даже на доклинической стадии. Комбинация анализа уровня трансферрина и ферритина увеличивает чувствительность диагностики, что делает этот подход оптимальным для использования в педиатрической практике [15, с.76].

Гемоглобин традиционно остается основным маркером диагностики анемии, так как диагностика возможной анемии начинается с обнаружения снижения этого показателя в сыворотке крови при лечении вирусного или инфекционного заболевания у ребенка [16]. Однако его значение ограничивается поздними стадиями заболевания, когда снижение уровня гемоглобина (< 110 г/л у детей до 5 лет) уже свидетельствует о развившемся анемическом синдроме.

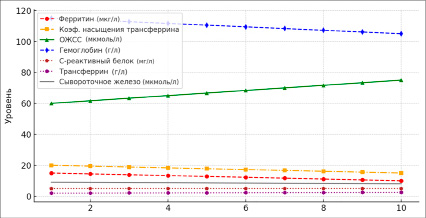

Рис. 1. Профиль патологии – Железодефицитная анемия Источник: составлено авторами на основе [23]

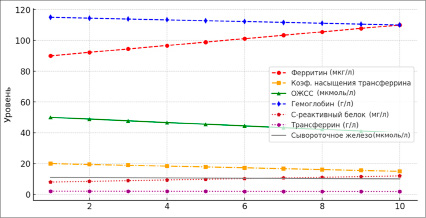

Рис. 2. Профиль патологии – Анемия хронического заболевания Источник: составлено авторами на основе [24]

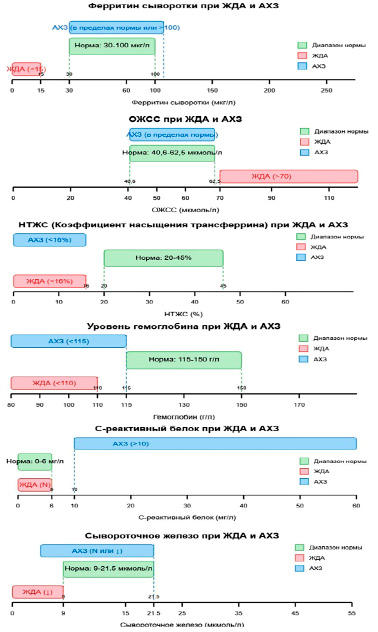

Рис. 3. Дифференциальные биохимические маркеры анемий Источник: составлено авторами на основе [25]

На ранних этапах дефицита железа уровень гемоглобина может оставаться в пределах нормы, что требует использования дополнительных лабораторных маркеров для выявления скрытых нарушений [17, с. 182].Общий железосвязывающий потенциал сыворотки крови (ОЖСС) представляет собой еще один информативный маркер, который отражает способность сыворотки связывать железо [18]. Повышение ОЖСС (> 70 мкмоль/л) указывает на истощение запасов железа и является важным диагностическим критерием. В сочетании с уровнем ферритина и коэффициентом насыщения трансферрина ОЖСС позволяет не только диагностировать анемию, но и проводить ее дифференциальную диагностику, что особенно актуально в условиях полиморбидности у детей [19, с. 64].

Среди дополнительных маркеров стоит выделить уровень сывороточного железа, который показывает текущее содержание железа в крови. Однако его диагностическая ценность ограничена из-за суточных колебаний и влияния на показатели различных физиологических и патологических факторов [20, с. 15]. Поэтому определение уровня С-реактивного белка (СРБ) важно для оценки воспалительных процессов, которые могут маскировать истинный уровень ферритина. Учет уровня СРБ позволяет более точно интерпретировать показатели ферритина и минимизировать риск гипердиагностики [21, с. 5].

По биохимическим показателям представленных маркеров можно не только подтверждать наличие анемии, но и определять ее тип. Например, железодефицитная анемия характеризуется снижением уровня ферритина, коэффициента насыщения трансферрина и увеличением ОЖСС (рис. 1), тогда как анемия хронического заболевания сопровождается нормальными или повышенными уровнями ферритина и снижением коэффициента насыщения трансферрина (рис. 2). Это различие позволяет проводить дифференциальную диагностику и назначать адекватное лечение (рис. 3) [22].

Сравнение традиционных методов диагностики, основанных на оценке уровня гемоглобина, с современными подходами, включающими анализ нескольких биохимических маркеров, показывает преимущество последних. Использование комбинации ферритина, трансферрина и ОЖСС позволяет выявлять анемию на ранних стадиях, когда коррекция состояния наиболее эффективна. Кроме того, обоснование применения данных маркеров формирует основу для внедрения персонализированного подхода к диагностике и лечению анемии у детей раннего возраста, что в перспективе может существенно повысить качество медицинской помощи данной группе пациентов [26].

Заключение

Таким образом, анемия у детей раннего возраста остается одной из наиболее распространенных патологий, оказывающих значительное влияние на их физическое и когнитивное развитие. Анализ современных научных данных показал, что использование биохимических маркеров, таких как ферритин, трансферрин, коэффициент насыщения трансферрина и общий железосвязывающий потенциал сыворотки крови, играет ключевую роль в ранней диагностике и мониторинге данного состояния. Эти маркеры позволяют не только выявлять анемию на доклинических стадиях, но и проводить ее дифференциальную диагностику, что особенно важно для подбора адекватной терапии.

Современные методы лабораторной диагностики, основанные на комплексной оценке биохимических показателей, значительно превосходят традиционные подходы, ограниченные анализом уровня гемоглобина. Использование комбинации маркеров позволяет минимизировать риск гипо- и гипердиагностики, что особенно актуально в условиях полиморбидности у детей. Однако остаются нерешенными вопросы, связанные с доступностью высокоточных методов анализа и стандартизацией референсных значений для различных возрастных групп.

Внедрение новых технологий, таких как протеомика и метаболомика, открывает перспективы для создания персонализированных подходов к диагностике и лечению анемии. Эти методы могут значительно повысить чувствительность и специфичность лабораторных исследований, обеспечивая более глубокое понимание патогенеза анемии и ее влияния на организм ребенка.

Дальнейшие исследования в области применения биохимических маркеров в педиатрической практике являются приоритетным направлением для совершенствования диагностики и профилактики анемии у детей. Разработка и внедрение комплексных диагностических алгоритмов с использованием современных технологий позволит улучшить качество медицинской помощи, повысить эффективность лечения и снизить риск развития осложнений у детей раннего возраста.

science-review.ru

science-review.ru