Введение

Избыток концентрации железа в печени приводит к гемохроматозу. Данное заболевание является распространенной клинической проблемой, возникающей в результате наследственного гемохроматоза или вторичного гемосидероза (в основном связанного с трансфузионной терапией), а также хронических заболеваний печени и нарушений обмена веществ. Без лечения у пациентов с нарушениями, связанными с перегрузкой железом, разовьются цирроз печени и диабет. Поэтому количественное определение железа имеет решающее значение не только для диагностики перегрузки железом, но и для мониторинга железоснижающей терапии [1].

В настоящее время для диагностирования данного заболевания используют клинические и гистологические данные. Однако с течением времени появляется все больше доказательств того, что МРТ является очень информативным методом визуализации для диагностики пациентов с подозрением на гемохроматоз [2]. Развитие методов МРТ с использованием соотношения интенсивностей сигналов или релаксометрии обеспечило неинвазивный и более точный подход к диагностике перегрузки печени железом, сократило список нозологий для дифференциальной диагностики [3].

В настоящее время в России специализированные протоколы для исследования печеночной системы находятся в стадии отработки, тогда как применяющиеся рутинные последовательности не всегда позволяют достоверно определить обострение и/или прогрессирование уже имеющегося заболевания. Именно поэтому усовершенствование современных МР-методик для исследования печени является актуальным направлением.

Материалы и методы исследования

Процедура привлечения добровольцев к обследованию была построена строго в соответствии с международными требованиями, которые включают в себя: информированность обследуемого, согласие его на проведение обследования в полном объеме и обеспечение конфиденциальности (декларация Всемирной Медицинской ассоциации «Этические принципы проведения научных медицинских исследований с участием человека» с поправками 2000 г., г. Хельсинки; «Правила клинической практики в Российской Федерации», утвержденные Приказом Минздрава РФ от 19.06.2003 г. № 266). Кроме того, все исследования проводились под контролем и сопровождением этического комитета Института «Международный томографический центр» СО РАН.

В исследовании приняли участие 5 пациентов (4 мужчин и 1 женщина) с признаками первичного или вторичного гемохроматоза печени, в возрасте от 18 до 57 лет (средний возраст: 39,8±3,1 года). Критериями отбора являлась совокупность клинико-анамнестических данных.

Группу контроля составили 16 условно здоровых добровольцев (6 мужчин и 10 женщин) в возрасте от 29 до 76 лет (средний возраст: 55,4±0,9 года) без хронических заболеваний в стадии обострения, без признаков объемно-очаговой патологии при рутинном МР-исследовании.

Магнитно-резонансные исследования проводили на сверхвысокопольном томографе Ingenia фирмы Philips c индукцией магнитного поля 3,0 Тесла с применением поверхностной матрицы катушки для тела. Всем пациентам заранее были даны рекомендации по подготовке к исследованию с целью минимизации возникновения артефактов, затрудняющих интерпретацию изображений. Для стандартизации протокола исследования пациентам было рекомендовано воздержаться от приема пищи за 4 ч и от приема жидкости за 1 ч до начала исследования. Для корректировки респираторных артефактов использовались алгоритмы программного обеспечения для постпроцессорной обработки. Исследование начинали с рутинного протокола, включающего получение IP-OOP BH (axi), T2-TSE-SPAIR (axi), T2-TSE BH (cor), DWI 3b abd (axi).

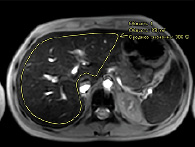

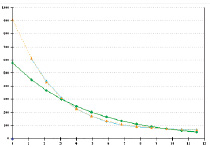

Проведение Т2-релаксометрии (Т2*): МР-сканирование печени проводилось на задержке дыхания с получением срезов в аксиальной плоскости, где срез проходил через участки, наиболее обедненные интерстициальными элементами, с большим массивом паренхимы (сегменты S7, S8). На полученных сериях изображений Т2* вручную обозначали область интереса по контуру печени, исключив как можно больше воротной вены (ВВ) и нижней полой вены (НПВ). Полученные данные интенсивности сигнала (SI) и времени эха (TE) вносили в электронный калькулятор isodense.com, посредством которого производили количественную оценку времени Т2 релаксации. На основе математической формулы SI = exp(-TE/T2*) данный калькулятор определял значение Т2* (миллисекунды; мс) и осуществлял построение графика обратной экспоненциальной зависимости интенсивности сигнала от TE (рис. 1).

Одновременно данный калькулятор также осуществлял расчет концентрации железа в печени, преобразуя мс в мг/г на основе уравнения: LIC (liver iron concentration) = 0,0175 х (1000/T2*)3,0T-0,536 для напряженности магнитного поля 3,0 Тл [4].

Рис. 1. Выбор области в печени; график падения интенсивности МР-сигнала от выбранной области в печени: на оси у – интенсивность сигнала, на оси x – время ТE Источник: составлено авторами

Технические характеристики статических методик: IP-OOP BH, Т2* на томографе 3,0 Тл

|

Параметр |

IP-OOP BH |

Т2* |

|

TR |

152 мс |

16 мс |

|

TE |

1,15 мс (OOP) 2,3 мс (IP) |

12 (шаг 0,93 мс), 16 точек |

|

FA |

55° |

25° |

|

Матрица |

212*146 |

140*140 |

|

Толщина среза |

4,5 мм |

7 мм |

|

Количество срезов |

54 |

10 |

|

Длительность исследования |

35 сек |

15,5 с |

|

Ориентация среза |

аксиальная |

аксиальная |

Источник: составлено авторами.

Первый электронный калькулятор был основан на исследовании, выполненном Y. Gandon et al., [5], где 139 пациентам была проведена чрескожная биопсия печени с биохимической оценкой концентрации железа и МРТ печени с различными последовательностями градиентного эхо-анализа на томографе с индукцией магнитного поля в 1,5 Тл. Произведенные расчеты соотносились с образцами биопсии печени. На основе полученных данных был разработан алгоритм для расчета концентрации железа в печени посредством магнитно-резонансной томографии, а затем применен к группе валидации. Таким образом, за счет метода Т2-релаксометрии можно количественно определить степень отложения железа в отдельно взятом сегменте печени.

Для количественной оценки содержания внутриклеточных липидов использовались изображения со сбором сигнала в фазе (Signal In Phase) и противофазе (Signal Out Of Phase). Вручную производилось обозначение области интереса по контуру печени, исключив как можно больше ВВ и НПВ, а также по контуру селезенки с исключением сосудов. Полученные данные интенсивности сигнала (SI) вносились в электронный калькулятор pcheng.org, который осуществлял расчет процентного содержания внутрипеченочного жира (стеатогепатоза) на основе формулы FP (fat percentage) = 100 x (SI в фазе печени/ SI в фазе селезенки – SI в противофазе печени/ SI в противофазе селезенки) / (2 x SI в фазе печени / SI в фазе селезенки) [6]. Потеря интенсивности сигнала от печени более 10 % соответствовала диффузному стеатогепатозу. Более подробные параметры статических методик представлены в таблице.

Статистический анализ

Соответствие измеренных параметров нормальному распределению проверялось с помощью теста Шапиро – Уилка. Данные показали распределение, отличное от нормального, были рассчитаны медиана (Me), 25 и 75 % процентиль, а также интерквартильный размах. Различия между группами были проанализированы непараметрическими статистическими методами с применением U-критерия Манна – Уитни, коэффициента корреляции Спирмена. Статистически значимым считался уровень отличий p < 0,05. Статистический анализ результатов проводился в программе IBM SPSS Statistics.

Результаты исследования и их обсуждение

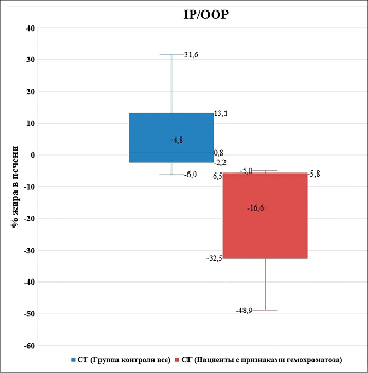

При проведении оценки процентного содержания внутрипеченочного жира были получены следующие показатели: в группе контроля (общее количество) 4,8 [-2,2; 13,1] % и в группе пациентов – 16,6 [-32,5; -5,8] % (рис. 2).

Высокая чувствительность программы IP/OOP BH к ионам трехвалентного железа в печени приводит к потере сигнала на изображениях IP (в фазу) по сравнению с изображениями OOP (в противофазу). В связи с этим были получены отрицательные значения при расчетах по формуле

FP = (100× (SIIP печени/SIIP селезенки) – – (SIOP печени/SIOP селезенки))/ /(2×(SIIP печени/SIIP селезенки))

в группе пациентов.

Минимальные отрицательные значения в группе контроля связаны с артефактами неоднородности магнитного поля.

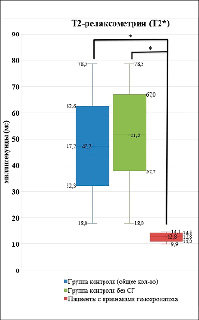

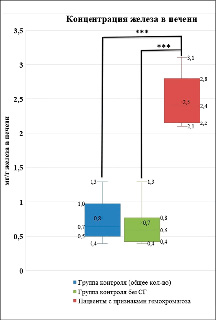

Так как при расчетах было выявлено увеличение индекса стеатогепатоза у нескольких добровольцев группы контроля, для оценки вклада индекса стеатогепатоза был проведен раздельный анализ времени Т2-релаксации: в общей группе контроля в сравнении с группой пациентов и группе контроля без признаков стеатогепатоза в сравнении с группой пациентов (рис. 3).

Рис. 2. Распределение по показателю содержания жира в печени в группах контроля (общее количество) и пациентов по данным IP/OOP BH Источник: составлено авторами

Рис. 3. Распределение по показателю миллисекунд (Т2-релаксометрия) и концентрации железа в печени в группах контроля и пациентов по данным Т2* Источник: составлено авторами

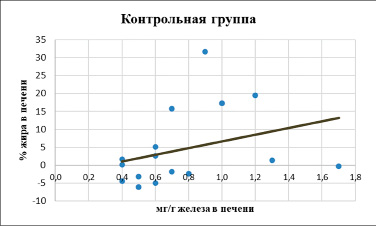

Рис. 4. График зависимости значений индекса стеатогепатоза от концентрации железа в печени в группе контроля (общее количество): на оси у – % жира в печени, на оси x – концентрация железа Источник: составлено авторами

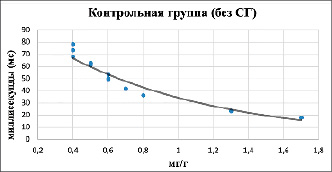

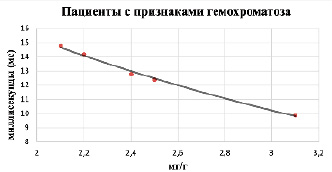

Рис. 5. Графики зависимости падения интенсивности МР-сигнала от концентрации железа в печени в группе контроля (без стеатогепатоза) и в группе пациентов: на оси у – t падения сигнала, на оси x – концентрация железа Источник: составлено авторами

При анализе данных времени Т2-релаксации выявлено статистически значимое уменьшение показателей в группе пациентов до 12,8 [11,2; 14,5] мс, показатели в группе контроля без стеатогепатоза (СГ) составили 51,5 [37,7; 67,0] мс (p < 0,05), в группе контроля (общее количество) составили 47,2 [32,3; 62,6]. При расчете концентрации железа в печени показатели в группе контроля без СГ составили: 0,7 [0,4; 0,8] мг/г, что является допустимой нормой концентрации железа в печени; в группе пациентов выявлено повышение значений до 2,5 [2,2; 2,8] мг/г (p < 0,001), что соответствует легкой степени перегрузки печени железом.

В группе контроля дополнительно проведен корреляционный анализ для оценки вклада наличия стеатогепатоза в показатели концентрации железа в печени. Достоверной корреляции между значениями индекса стеатогепатоза и концентрации железа в печени в группе контроля не выявлено (r = 0,32; p < 0,2) (рис. 4).

Также при оценке зависимости значений концентрации железа в печени (мг/г) от времени Т2-релаксации (мс) наглядно продемонстрирована статистически значимая сильная обратно пропорциональная корреляция зависимости времени падения МР-сигнала от перегрузки печени железом в группе контроля без СГ (p < 0,01) (r = -0,91) и в группе пациентов (p < 0,01) (r = -0,99) (рис. 5).

Поскольку в ряде исследований [7–9] было подтверждено, что существует доказанная линейная корреляция между значениями скорости релаксации Т2* и содержанием железа в печени, это делает релаксометрию надежной методикой неинвазивной количественной оценки перегрузки печени железом. Полученные результаты корреляции в ходе исследования также согласуются с литературными данными.

В ходе исследования обнаружена легкая степень перегрузки печени железом в группе пациентов (до 2,2–2,8 мг/г), отобранных по результатам клинико-анамнестических данных, что согласуется с литературными данными о возможности точной количественной оценки более легкой перегрузки печени железом на сверхвысокопольном томографе c индукцией магнитного поля 3,0 Тл [10]. Выявлено статистически значимое уменьшение времени Т2-релаксации при увеличении перегрузки печени железом в 4 раза (p < 0,05) и увеличение концентрации железа в печени в группе пациентов в 3,5 раза (p < 0,001), по сравнению с контрольной группой без признаков стеатогепатоза.

В цитировавшихся выше научных трудах не рассматривался вопрос о необходимости учета индекса стеатогепатоза при расчете концентрации железа в печени, также подобные результаты ранее не обсуждались, встречаются лишь отдельные исследования по спектроскопии, показывающие влияние эффектов T2* от железа, приводящие к потере сигнала на IP-изображениях относительно OOP-изображений [11]. В ходе настоящего исследования обнаружено, что индекс стеатогепатоза не внес достоверного вклада по данным корреляционного анализа в группе контроля и его значения существенно не влияют на концентрацию железа в печени. Полученные отрицательные значения процентного содержания внутрипеченочного жира в группе пациентов объясняются тем, что на фоне гемохроматоза интенсивность сигнала в паренхиме печени и селезенки снижается в саму фазу по сравнению с противофазой, вследствие чего методика IP-OOP BH не определяет должным образом процентное содержание жира в печени. Полученные данные говорят об ограничении самого метода и требуют дальнейшего поиска корригирующего коэффициента. Минимальные отрицательные значения процентного содержания внутрипеченочного жира в группе контроля объясняются артефактом неоднородности магнитного поля, представляя собой допустимую погрешность, что также необходимо учитывать в работе.

Заключение

Таким образом, получили, что методика Т2-релаксометрии позволяет количественно определить степень отложения железа в выбранном сегменте печени, представляя собой соотношение внутрипеченочного железа к сухому весу паренхимы, выраженному в мг/г сухого вещества. Методика IP-OOP BH позволяет определить процентное содержание внутриклеточных липидов в печени в группе контроля, но ограничена в определении процентного содержания жира в печени в группе пациентов. Вышеизложенное подчеркивает необходимость обстоятельного рассмотрения вопроса по поиску корригирующего коэффициента для пациентов с синдромом перегрузки печени железом.

Библиографическая ссылка

Богомякова О.Б., Тулупов А.А., Белозёрова К.Т. ВОЗМОЖНОСТИ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ В КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКЕ ОБМЕННЫХ НАРУШЕНИЙ У ПАЦИЕНТОВ С СИНДРОМОМ ПЕРЕГРУЗКИ ПЕЧЕНИ ЖЕЛЕЗОМ // Научное обозрение. Медицинские науки. 2025. № 3. С. 5-11;URL: https://science-medicine.ru/ru/article/view?id=1443 (дата обращения: 02.02.2026).

DOI: https://doi.org/10.17513/srms.1443

science-review.ru

science-review.ru