Введение

Малокровие, или анемия, остается значительной проблемой в мире, а в структуре гематологической патологии продолжает занимать лидирующие позиции. Причем такая ситуация характерна как для всего населения, так и для детей. Подсчитано, что около 25 % населения мира или почти 2 млрд чел. имеют анемии различной степени выраженности. В детском возрасте до 5 лет почти половина данной возрастной группы страдают анемией [1]. Необходимо отметить также, что в дошкольном возрасте имеются высокие показатели заболеваемости и относительно высокие частоты смертности, которые вызваны малокровием. Этиологически имеются различные факторы риска или причинные детерминанты, которые могут обуславливать возникновение и развитие анемий. Среди этих детерминант выделяют генетические, или наследственные, и приобретенные, то есть возникающие в последующей жизни. Большинство авторов полагают, что анемии – это гетерогенная группа заболеваний. Если коснуться терминологии и определения анемии, это состояния, когда снижается количество гемоглобина, эритроцитов, причем в количественном отношении. Но нарушение или патология эритроцитов и гемоглобина может быть и качественной или функциональной [2]. В клиническом или практическом отношении анемию определяют в основном по количественным показателям снижения или отклонения эритроцитов, гемоглобина, гематокрита, среднего объема эритроцитов и некоторых других показателей, которые должны соответствовать возрасту или половой принадлежности [3, 4].

В младенческом возрасте эритроциты имеют признаки, которые характерны для плода, но постепенно эти признаки стираются и теряют фетальные свойства. При этом снижается количество эритроцитов, гемоглобина, средний объем эритроцитов и концентрация корпускулярного гемоглобина. В принципе это физиологическое состояние, которое постепенно с возрастом выравнивается в сторону повышения показателей. Состав глобина, метаболизм его, размеры и объем постепенно восстанавливаются во взрослом периоде. Во время подросткового периода, когда наступает половое созревание, идет избыточный расход железа и возникает анемия. У девочек появляются менструации, что усугубляет ситуацию с анемией. Показано, что условия обитания, например проживание в высокогорных поясах, также влияют на уровень гемоглобина. Из внешних факторов значительное влияние оказывает курение, особенно в подростковом периоде [5]. Кроме того, исследования ассоциаций по всему геному показали, что индивидуальная генетическая изменчивость способствует различиям в критериях эритроцитов [6].

Классификация анемий зависит от различных критериев. Так, по течению она бывает острой или хронической. По характеру гемолиза выделяют гемолитическую анемию. По происхождению анемия бывает врожденной и приобретенной. При недостаточности костно-мозгового кроветворения может возникнуть апластическая анемия, очень тяжелое гематологическое заболевание. Несколько расстройств, например пароксизмальная ночная гемоглобинурия, демонстрируют внутренний и внешний гемолиз.

Семейный медицинский осмотр должен включать историю анемии, желтухи, спленомегалии, камней в желчном пузыре, заболеваний крови или аутоиммунных заболеваний, нарушений свертываемости крови, спленэктомии или холецистэктомии. Когда развивается анемия и нарушается снабжение тканей кислородом, организм начинает приспосабливаться и включать механизмы компенсации. Так, увеличивается выработка эритропоэтина и 2,3-дифосфоглицерата эритроцитов. Это способствует уменьшению сродства к кислороду, а кривая диссоциации кислорода сдвигается в сторону, например вправо. Конечным следствием является усиление высвобождения кислорода эритроцитами в тканях. Также повышается сердечный выброс и избирательно увеличивается снабжение и транспортировка кислорода к различным органам [7].

Использование методов секвенирования ДНК значительно повысило точность выявления наследственных анемий [8]. Эти заболевания вызваны определенными мутациями, которые в настоящее время выявляются с помощью секвенирования генов и экзомов. Тестирование генов позволило определить некоторые механизмы наследственных анемий, которые ранее не могли выявить. Однако некоторые авторы считают, что полностью провести генетическую идентификацию еще сложно и некоторые регуляторные функции еще не определены, особенно касающиеся интронных мутаций сплайсинга или внутригенных делеций [9]. Существует также метод полногеномного секвенирования, который в основном используется в научных изысканиях. Тем не менее данный метод очень эффективен в дифференциации редких форм анемий [10].

Синдромы наследственного сфероцитоза связаны с качественными или количественными дефектами основных белков мембраны эритроцитов, включая анкирин-1, β-спектрин, полосу 3, α-спектрин и белок 4.1R [11]. Наиболее распространенной аномалией метаболизма эритроцитов является дефицит глюкоза-6-фосфатазы (G6PD), которым страдают более 400 млн чел. во всем мире. Его высокая распространенность объясняется генетическим отбором, поскольку эритроциты с дефицитом G6PD демонстрируют селективное преимущество против инфекции Plasmodium falciparum [12].

Анемия, особенно железодефицитная анемия, является одной из наиболее распространенных и значимых проблем общественного здравоохранения как в мире, так и в Кыргызской Республике. Высокая распространенность анемии среди детей и женщин детородного возраста требует разработки эффективных стратегий профилактики и лечения [13]. Учитывая значительное влияние анемии на здоровье и качество жизни, а также ее экономические последствия, исследование распространенности и факторов риска анемии в Кыргызской Республике является актуальным и необходимым для улучшения здоровья населения и разработки целевых программ вмешательства.

Цель исследования – изучить распространенность анемий у детей и подростков в Кыргызской Республике.

Материалы и методы исследования

При анализе распространенности среди пациентов НЦОМиД анемии в целом, в том числе железодефицитной анемии, было использовано ретроспективное когортное исследование, охватывающее трехлетний период с 2021 по 2023 г. В выборку вошли данные о 2257 пациентах возраста до 18 лет, пролеченных в гематологическом отделении НЦОМиД, а также 3213 пациентах того же возраста, пролеченных в клинико-диагностическом отделении НЦОМиД в 2023 г. Местом проведения исследования является Гематологическое отделение НЦОМиД и клинико-диагностическое отделение НЦОМиД. Статистический анализ данных медицинских карт пролеченных детей проводился с использованием стандартного программного обеспечения MS Excel.

Результаты исследования и их обсуждение

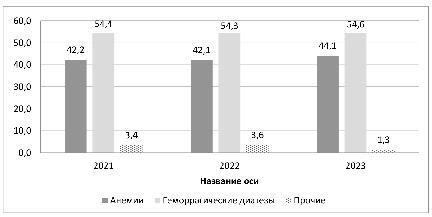

Гематологическое отделение НЦОМиД рассчитано на 35 коек. В течение 2021–2023 гг. в отделении было пролечено 640, 703 и 914 больных соответственно. На рис. 1 приводится структура патологий системы крови, в зависимости от года, из которого видно, что в структуре патологий большую часть составляют геморрагические диатезы (54,3–54,6 %), тогда как на анемии приходится менее половины случаев (42,1–44,1 %). Относительно низкий процент случаев анемии объясняется лечением этих пациентов преимущественно амбулаторно, в условиях поликлиники НЦОМиД.

На протяжении рассматриваемого периода характер структуры патологий системы крови оставался стабильным. В том числе при проведении анализа у пациентов не было обнаружено каких-то статистически значимых признаков последствий пандемии COVID-19.

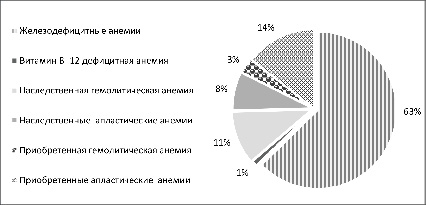

На рис. 2 приводится общая структура анемий, пролеченных в отделения гематологии НЦОМиД в 2023 г. Лидирующее место среди анемий занимали железодефицитные анемии (ЖДА), составляющие 63 %. На долю наследственных и приобретенных апластических анемий приходится 22 % (8 и 14 % соответственно), а на долю наследственных и приобретенных гемолитических анемий – 14 % (11 и 3 % соответственно). Лишь 1 % случаев приходится на витамин В-12 дефицитную анемию.

Большая часть пациентов была пролечена амбулаторно в условиях клинико-диагностического отделения НЦОМиД. В 2023 г. было амбулаторно пролечено 3213 детей. Из них у 2048 детей была диагностирована анемия различного генезиса, в том числе 1884 случаев железодефицитной анемии. Таким образом доля анемий в общей структуре патологий среди пациентов, лечившихся амбулаторно, составила 63,7 %, что примерно в полтора раза выше, чем соответствующий показатель стационарного отделения гематологии, а доля ЖДА в общей структуре анемий составила 91,9 %, или выше в 1,45 раза. Доля пациентов с апластической анемией была около 4,6 %, с гемолитической – менее 3 %, а также имелись единичные случаи витамин В-12 дефицитной анемии.

Рис. 1. Общая структура патологии системы крови по данным отделения гематологии НЦОМиД, 2021–2023 гг. (%) Источник: составлено авторами

Рис. 2. Общая структура анемий по данным отделения гематологии НЦОМиД, 2023 г. (%). Источник: составлено авторами

Распространенность анемии, дефицита железа и железодефицитной анемии в Кыргызской Республике

|

Регионы |

Анемия |

Дефицит железа |

Железодефицитная анемия |

|

Кыргызстан |

20,9 |

47,0 |

15,0 |

|

Баткенская |

19,9 |

47,4 |

17,6 |

|

Джалал-Абадская |

11,0 |

46,4 |

6,0 |

|

Иссык-Кульская |

33,9 |

44,9 |

21,5 |

|

Нарынская |

32,7 |

59,8 |

20,6 |

|

Ошская |

22,2 |

45,4 |

14,2 |

|

Таласская |

33,1 |

48,3 |

14,9 |

|

Чуйская |

29,2 |

51,0 |

27,3 |

|

Бишкек |

10,8 |

48,0 |

8,5 |

|

Ош |

11,6 |

35,4 |

6,9 |

Источник: составлено авторами.

В силу специфики отделения вышеприведенные данные не отражают распространенность микронутриенто-дефицитных состояний в стране в целом. Для этих целей периодически проводятся специализированные выборочные обследования населения, последним из которых является Республиканское интегрированное исследование. Данное исследование изучало микропитательный статус и антропометрические показателей среди детей. Особое внимание уделялось девочкам-подросткам и женщинам репродуктивного возраста [13].

По данным обследования анемический синдром и железодефицитная анемия были обнаружены у 20,9 и 15 % обследованных детей возраста 6–59 месяцев (таблица). При этом общий дефицит железа был обнаружен у 47 % детей.

Распространенность анемии существенно выше в сельской местности (23,8 %), чем в городах (14,1 %). Кроме того, значительные различия были выявлены по областям. Значительная распространенность анемий была зарегистрирована в Иссык-Кульской области (33,9 %), что требует научного разъяснения, так как в большинстве районов данной области социально-экономическая ситуация вполне благополучная. Довольно высокий уровень также отмечен в Нарынской области (32,7 %), для которой характерно высокое потребление животного мяса, но низкое потребление овощей. Самые низкие показатели были зарегистрированы в столицах – городах Бишкеке (10,8 %) и Оше (11,6 %). Также значительные различия были обнаружены по уровню благосостояния домохозяйств. Уровень благосостояния семей влиял на распространенность анемий. Так, в семьях с низким доходом распространенность анемии самая высокая (20,6 %), а среди детей, живущих в самых богатых семьях, самая низкая (14,2 %).

Влияние благосостояния семьи на распространенность анемии можно проиллюстрировать на примере распада СССР в 1990-х гг., сопровождавшегося распадом экономических связей, бурным ростом инфляции и другими негативными явлениями, приведшими к резкому снижению уровня жизни населения. В этот период, по данным Министерства здравоохранения Российской Федерации, наблюдалось заметное повышение распространенности анемий у детей и подростков (за 10-летний период, с 1992 по 2002 г., увеличение произошло в 3 раза). Наиболее высокая распространенность железодефицитной анемии среди детей и женщин отмечается в странах с низким уровнем жизни: Индии, Таиланде, Вьетнаме, Камбодже. Данные Кыргызстана также подтверждают, что железодефицитная анемия является социально значимым заболеванием, так как ее распространенность тесно связана с уровнем жизни населения.

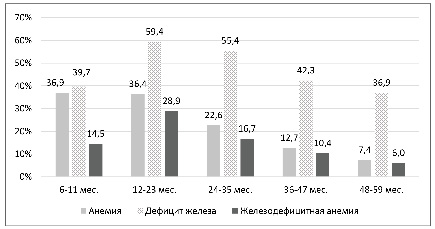

Другим важным фактором, влияющим на распространенность анемии, является пол ребенка. Изначально, с момента рождения, показатели анемии снижаются с возрастом ребенка. Наибольшая распространенность анемии наблюдается среди детей в возрасте 6–11 месяцев (36,9 %), и затем ее уровень снижается, достигая 7,4 % на пятом году жизни (рис. 3). Дефицит железа достигает максимума (59,4 %) у детей второго года жизни и может быть связан с прекращением грудного вскармливания, а также практически полным отсутствием у ребенка гигиенических навыков, ведущим к риску гельминтозов и иных паразитарных инфекций, препятствующим усваиванию железа с пищей.

Среди детей возраста начальной школы и старшего дошкольного возраста (5–9 лет) анемический синдром и железодефицитная анемия были обнаружены у 7,8 и 4,5 % обследованных детей. При этом общий дефицит железа был обнаружен у 29,2 % детей. Однако далее ситуация начинает меняться, и это коренным образом связано с полом ребенка.

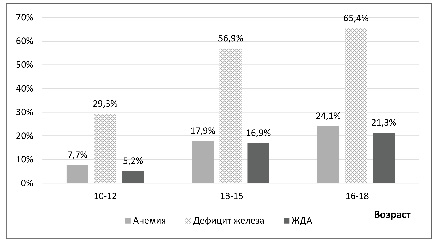

У лиц женского пола в возрастной группе 10–12 лет частота анемии, железодефицитной анемии и дефицита железа в организме оставалась практически высокой, сравнимой с более ранними возрастными группами (7,7; 5,3 и 29,3 % соответственно) (рис. 4). Далее с увеличением возраста (в возрастной группе девочек 13–15 лет) частота их выросла в 2,5–3 раза, составив 17,9 и 16,9 % соответственно. Уровень дефицита железа достиг 56,9 %.

Рис. 3. Частота анемии, дефицита железа и железодефицитной анемии среди детей от 6 месяцев до 5 лет в разрезе возраста в месяцах Источник: составлено авторами

Рис. 4. Частота анемии, дефицита железа и железодефицитной анемии среди девочек подростков 10–18 лет Источник: составлено авторами

Накопление дефицита железа продолжается и дальше, и в возрастной группе девочек 16–18 лет эти значения оказываются еще выше. Так, частота малокровия и железодефицитной анемии достигает уже 24,1 и 21,3 % обследованных девочек, а дефицит железа обнаруживается у 65,4 % девочек.

Далее, данные обследования показывают «замораживание» данной негативной ситуации. Это означает, что среди женщин, даже не имевших беременность, частота анемий была относительно высокой. Практически каждая четвертая женщина в детородном возрасте имела различной степени тяжести анемии, в том числе железодефицитные состояния почти у 56 % больных. При анализе социально-экономического статуса или условий проживания высокая распространенность железодефицитной анемии наблюдалась среди женщин из наименее обеспеченных семей (28 %), тогда как в более обеспеченных семьях частота анемий была относительно невысокой (19 %).

Заключение

Анемия – это часто встречающаяся проблема в педиатрии. Существует широкий дифференциальный диагноз, который можно сузить путем тщательного изучения истории болезни пациента и его семьи, физического осмотра и лабораторных исследований. Знание и применение соответствующих стратегий лечения позволит добиться наилучшего результата. Таким образом, в КР анемия среди женщин детородного возраста (15–49 лет) и детей 6–59 месяцев является «умеренной», а среди беременных женщин – «тяжелой» проблемой для общественного здравоохранения в соответствии с критериями, опубликованными Всемирной организацией здравоохранения. Примерно у половины детей обнаруживается дефицит железа, который нарастает с ростом ребенка. Такая ситуация с распространенностью анемии среди населения, особенно среди детей и подростков, характерна для большинства стран, особенно с неразвитой экономикой.

Конфликт интересов

Библиографическая ссылка

Исмаилова А.З., Болотбекова А.Ж., Макимбетов Э.К. РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ АНЕМИЙ СРЕДИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ // Научное обозрение. Медицинские науки. 2025. № 4. С. 5-11;URL: https://science-medicine.ru/ru/article/view?id=1448 (дата обращения: 24.12.2025).

DOI: https://doi.org/10.17513/srms.1448

science-review.ru

science-review.ru